DL5BO

Ham Radio, Amateurfunk aus JO43BJ

Schöne Töne aus Röhre

Seit einigen Jahren trage ich mich schon mit dem Gedanken, einmal einen Hifi-Röhrenverstärker selber zu bauen. In grauer Vorzeit habe ich irgendwann einmal Rundfunk- und Fernsehtechniker gelernt.

Ja, das Original.

Dabei empfand ich die Welt der Elektronenröhren immer als faszinierend. Aber, so richtig dazu entschlossen, einen Verstärker selber zu bauen, habe ich mich erst vor ein paar Jahren und nun soll es dann auch los gehen. Dazu habe ich mir gedacht, dass ich nicht bei Null anfangen möchte und keine komplette Eigenentwicklung auf die Beine stellen werde. Die Erfahrung fehlt mir einfach in diesem Bereich. Allerdings schwebt mir vor, dass ich meinen heimischen Verstärker durch diesen Neubau ersetzen möchte und der leistet immerhin etwa 100 Watt je Kanal.

Damit war dann auch die grobe Zielrichtung klar.

Bei meiner Suche nach passenden Entwürfen bin ich dann, wie sollte es auch anders sein, bei Jogis Röhrenbude gelandet. Was für ein gigantischer Quell an Kreativität und Wissen! Unter allen Bauvorschlägen und Vorstellungen stach mir einer besonders ins Auge: eine Schaltung, die sich an einen Grommes 206A anlehnt von Herrn Ernst Rößler. Aus all den Varianten, die dort beschrieben werden, habe ich mich dann für die PPP-Version mit ganzen acht (8!) KT88 in der Endstufen entschieden, zusammen mit der aufgeführten neuen Netzteilvariante.

Was soll schon bei einem Erstlingswerk schief gehen? Dann doch gleich richtig. Wir werden sehen.

Das sollte es werden!

Als weiteren Mitstreiter konnte ich erneut Joachim, DD0ZP, dazugewinnen, der ebenfalls diesen Verstärker aufbauen möchte, aber anders als ich.

Weil das für sich genommen noch nicht schwierig genug zu werden droht, möchte ich dem ganzen noch eine „persönliche Note“ geben. Getreu dem Motto: wenn ich schon das Fliegen lerne, dann baue ich mir die Concorde eben auch gleich selber. Ob das gelingen wird, wird sich zeigen.

Die gewünschten Eigenschaften

- Stereo-Vollverstärker

- je Kanal vier KT88 im Parallel-Push-Pull Betrieb

- keine Klangregelung

- keinen Balanceregler

- kein Kopfhörerausgang

- ein Lautstärkeregler

- ungefähr 2x 100Wrms

- Mehrere Eingänge:

- Bluetooth integriert

- CD

- Plattenspieler

- ein Line-Eingang als Reserve

- einschleifbarer Equalizer/DSP

- je Kanal eine Bargraphenröhre als VU-Meter

- ein VFD zur Anzeige von:

- Audio-Spektrum

- Aussteuerung

- Ruheströme der Röhren

- Heiztimer

- Darstellung: weiß (wie Kenwood früher)

- stummes heizen

- alle Anschlüsse hinten, oben

- Äußere Anmutung entfernt angelehnt an McIntosh MC2102:

- Sichtfenster vor den Röhren

- nur Drehregler oder Drehschalter

- glatte Front

- geschlossene, eckige Erscheinung

- etwa 44cm breit, 5HE hoch

- ...

Das Werden

Die Platinen

Dankenswerter Weise hat OM Rößler die Layouts der Platinen zur Verfügung gestellt. Allerdings in Formaten, die bei Dienstleistern nicht unbedingt üblich sind; und die, die diese annehmen, möchten dann die exakten Außenmaße der fertigen Platinen wissen. Für die Netzteilplatine werden dies auch angegeben (Euroformat 160x100mm), aber leider nicht für die Endstufenplatine. Nach einigem Probieren und Nachmessen der Lochabstände bekannter Bauteile, bin ich dann bei 160x150mm gelandet. Genauer gesagt, bei 160x149mm.

Irgendwann bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich die Platinen lieber selber anfertige und nicht herstellen lasse. Sollte es dann nicht passen, kann ich das schnell korrigieren.

Wer das auch möchte und die Platinen selber belichtet, möchte ich noch zwei Hinweise mitgeben.

Wenn man sich für die JPGs als Quelle entscheidet, dann sollte man beachten, dass diese im Ausdruck nicht die verwendbare Originalgröße aufweisen. Hier muss man erst den Skalierungsfaktor herausfinden, der aber bei einer bekannten Größe des Netzteils, leicht zu finden ist. Auch muss man darauf achten, dass der Ausdruck durch das verwendete Programm in der Darstellung nicht verfälscht wird. So ist z.B. bei dem beliebten Programm IrfanView ein „Weichzeichner“ (Antialiasing) aktiv, was dann für unscharfe Konturen sorgt, die man dann als ausgefranste Ränder auf der Platine wieder findet.

Wenn man die PS-Datein (Postscript) verwenden möchte, sollte man sich GSView installieren. Danach beherrscht auch IrfanView das Format. Das Layout hatte bei mir auf dem Papier die korrekte Größe, aber auch hier gibt es zwei Stolpersteine.

Von Hause aus werden die Layouts, zumindest in IrfanView, mit 96dpi dargestellt. Das führt zu Treppenbildung bei Diagonalen und das Layout erscheint insgesamt sehr grob. Das lässt sich aber in IrfanView einstellen. Nachdem ich in den Postscript-Optionen eine Auflösung von 300x300dpi eingestellt hatte, war die Darstellung gut.

Allerdings traf ich dann auf Problem Nummer zwei. Das Layout ist in DIN A4 beschrieben und befindet sich auf der Gesamtseite unten, links. Das führte dazu, dass sich dieses zum Teil in dem Rand der Seite befindet, den zumindest mein Drucker nicht mehr zu Papier bringen kann. Folglich fehlten Teile des Layouts. Aber in den Druckoptionen lässt sich eine verschobene Position einstellen, womit das Layout dann z.B. in die Mitte der Seite gerückt werden kann.

Jetzt musste ich nur noch mein Ätzgerät und die notwendigen Werkzeuge wieder herrichten. Aber das wäre schon wieder ein eigener Text …

Die Bauteile

Die Wenigsten haben alle benötigten Bauteile einfach so in der heimischen Werkstatt vorrätig und können einfach so los bauen. Ich auch nicht. Daher musste ich erst mal Listen erstellen, welche Bauteile in welcher Größe denn überhaupt gebraucht werden. Auch hier bin ich über ein paar Dinge gestolpert, was deren Verfügbarkeit anbelangt. Nachfolgen beschreibe ich die für mich wichtigsten, alles andere war marginal. Entschieden habe ich mich für die letzte Netzteilvariante.

- Netzteil: LT1084 CP

Dieses Bauteil ist meines Wissens nach abgekündigt und daher nur noch selten zu bekommen. Relativ leicht bekommt man in der Regel den LT1084 CT. Dieser hat allerdings kein isoliertes Gehäuse, was man entsprechend berücksichtigen muss. - Netzteil: C8, C9

Im Layout scheinen Typen mit Snap-on Kontakten und einem Rastermaß von 12,5mm vorgesehen zu sein. Dazu konnte ich keine passenden finden. Lediglich mit einem Rastermaß von 10mm. - Netzteil: C13

Auch hier konnte ich keinen Kondensator finden, der sowohl die elektrischen, als auch die mechanischen Eigenschaften aufweist. Was ihm am nächsten kommt, ist eine axialer Elko mit 10µF/450V und den Maßen 30x12mm, hergestellt von Fischer&Tausche (FTCAP). - Netzteil: Relais1

Das Relais wird als „E3208“ angegeben, mehr nicht. Hier habe ich mich für ein Finder 40.52.9.012.0000 entschieden. - Verstärker: VB408

Ganz großer Knackpunkt. Das Bauteil wurde bereits vor vielen Jahren abgekündigt und mittlerweile seltener, als Hühnerzähne. Wenn man noch welche findet, werden sie sehr teuer gehandelt. Einen Nachfolger oder ein Äquivalent gibt es nicht. Auch ärgerlich: das Platinenlayout verwendet den Schraubanschluss als Kontakt, was weiter einschränkt, wenn man zwecks besserer Kühlung des seltenen Bauteils, dieses gerne abseits der Platine auf einen größeren Kühlkörper anbringen möchte.

Bekommt man dieses Bauteil nicht, muss man es durch eine entsprechende Schaltung ersetzen, wie es sie z.B. bei Tubeland gibt. - Netztrafo

Für die PPP-Variante wird leider kein konkreter Typ genannt, nur der Händler und das Kernformat. Der ursprüngliche Inhaber ist mittlerweile ebenfalls verstorben und sein Nachfolger führt nichts passendes mehr. Fündig geworden bin ich dann bei BTB. Der Ringkerntrafo 49766 liefert die gewünschten Spannungen bei entsprechendem Strom. Außer, natürlich, den benötigten 9V/3A AC. Dafür braucht man einen weiteren Trafo. - Ausgangsübertrager

Leider wird auch hier nur beschrieben, dass diese ebenfalls von o.a. Händler bezogen wurden und ganz toll seien. Konkreter wird es nicht. Zwar gibt es dort noch einen AÜ, der für KT88 in PPP einsetzbar ist, allerdings habe ich mich nach einiger Recherche für welche mit einem anderen Raa entschieden. So viel die Wahl dann auf Hammond 1650TA.

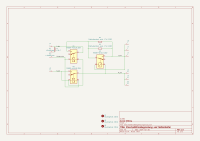

Der Netzeingang

Der Verstärker wird mehrere Eingangstrafos und Netzteile benötigen. Das bedeutet, dass es zu einem großen Einschaltstrom kommen wird. Dieser muss abgefangen werden, damit die Sicherung im Haus nicht auslöst. Es wird also eine Schaltung für den Sanftanlauf benötigt, die den Einschaltstrom begrenzt.

Außerdem möchte ich die Netzspannung nicht direkt mit einem Schalter schalten müssen. Mir ist es lieber, wenn das von Relais übernommen wird, die ihrerseits mit geringer Leistung geschaltet werden können und dabei allpolig trennen.

Beides lässt sich auf einer Platine kombinieren.

Die folgenden Bilder zeigen besagte Schaltung fertig aufgebaut, was dann auch einen ersten Testlauf meiner Ätzanlage darstellt.

Mittlerweile ist auch die Netzteilplatine fertig und bestückt.

Die Platine wurde dahingehend abgeändert, dass die Leiterbahn auf der Plusseite des Relais unterbrochen wurde.

Stattdessen wurde eine Leitung (gelb) an die Kathode von dessen Freilaufdiode angebracht. Das soll es zukünftig erlauben, den Verstärker auch ohne Hochspannung in Betrieb zu nehmen, um z.B. neue Röhren über einen gewissen Zeitrum nur zu heizen.

Möchte man den Verstärker normal in Betrieb nehmen, wird dann diese Unterbrechung per Schalter geschlossen.

Die erste Verstärkerseite ist jetzt fertig bestückt. Damit ist die Materialauswahl bestätigt und kann für die Bestückung der verbleibenden Platinen bestellt werden.

Abweichend von der Vorlage wurden Kathodenwiderstände gewählt, die einen geringeren Temperaturbeiwert haben und später, als weitere Verbesserung der Stabilität, einen Kühlkörper erhalten. Damit möchte ich zum einen ihren Einfluss auf den eingestellten Arbeitspunkt so gering wie möglich halten. Zum anderen besitzen sie eine engere Toleranz, was der Einstellung des Arbeitspunktes zugute kommt.

Der Ladekondensator für die Anodenspannung der Vorstufe wurde, bei gleicher Baugröße, mit doppelter Kapazität gewählt. Hierbei spielte ein möglichst niedriger ESR die größte Rolle.

Die Anodenwiderstände der Endstufenröhren wurden mechanisch etwas größer gewählt, damit sie ihre Abwärme besser an die Umgebung abgeben können. Das führte allerdings zu der Notwendigkeit einer stehenden Montage.

Wer sich wundert, woher der blaue Schimmer auf der Lötseite kommt, hier die Auflösung. Es liegt an dem verwendeten Lötlack. Dieser ist von der Firma Teslanol und erlaubt durch seine Färbung das Sicherstellen der kompletten Beschichtung der Platine. Da sich auf der Lötseite auch die Röhrensockel befinden, mussten diese ab geklebt werden, was leider nur so halb gut funktioniert hat. Das ist aber nur ein optischer Mangel.

Fortsetzung folgt.

Fail-Safe von Punkt zu Punkt

Das geht nur mit Funk.

Ohne einem Staat, Providern oder Hackern ausgeliefert zu sein.

- Direkt von Punkt zu Punkt

- Keine Zwischinstanz

- Kein zentrales Abschalten

- Keine Abhängigkeit

- Grenzenlose Kommunikation

- Mit modernsten Mitteln

- Oder ganz einfach

Frei kommunizieren, statt fremdgesteuert.

Know how, know why, know more!

Amateurfunk

Das ist mehr als nur das sprechen ins Mikrophon. Im Gegenteil. Vielmehr ist es ein Ergebnis aus dem Zusammenspiel vieler Disziplinen, die gemeistert wurden. Will man zudem noch gehört werden, geht das Spiel weiter.

Technik

Die Grundlage von allem beim Amateurfunk. Ohne die Technik geht einfach nichts. Will man auch in Wettbewerben erfolgreich sein, oder beim DXen, muss man seine Möglichkeiten bestmöglich ausloten. Dazu muss man sie verstehen.

Ausbildung

Alles stirbt ohne Nachwuchs. Auch der Amateurfunk. Daher ist die Ausbildung von neuen Funkamateuren nichts anderes, als ein Akt der Selbsterhaltung. Hierbei vollzieht sich der Wandel vom Anwender der Technik zu dessen Beherrschung. Was sich nicht auf Funktechnik beschränkt.

Selbstbau

Wenn man die Technik verstanden hat, ist der Selbstbau das Maß der Dinge. Dabei geht es nicht um höher, schneller, weiter, sondern darum,

technische Probleme zu analysieren, deren Lösung zu durchdenken und sie dann umzusetzen. Passgenau.

Kaufen kann jeder.